VIAGGIO NEL TEATRO DEL SEICENTO

Contesto storico

Uno degli aspetti più rilevanti del Seicento è la progressiva affermazione dell'assolutismo monarchico, una forma di governo in cui il sovrano concentra tutto il potere nelle proprie mani, riducendo l’influenza della nobiltà e delle istituzioni rappresentative. L’esempio più emblematico di questa tendenza è la Francia di Luigi XIV, che incarna il modello del monarca assoluto. Sotto il suo governo, la monarchia francese raggiunge il massimo splendore con un’organizzazione centralizzata e il controllo diretto della politica, dell’economia e della cultura. Accanto alla Francia, anche altri paesi europei seguono questa tendenza, come la Spagna, l'Austria e la Russia. Tuttavia, in alcuni stati, come l’Inghilterra, il Seicento è segnato da conflitti tra il re e il Parlamento, che culminano con la Guerra Civile Inglese (1642-1651) e l'esecuzione di Carlo I nel 1649, portando alla temporanea instaurazione della repubblica sotto Oliver Cromwell.

La società

La società seicentesca è rigidamente gerarchica e fondata su tre ordini:

- Clero e nobiltà: ai vertici della piramide sociale, detengono privilegi economici e giuridici, non pagano tasse e godono di una posizione dominante.

- Terzo Stato: comprende la borghesia, gli artigiani e i contadini, che sostengono il peso delle imposte e vivono in condizioni difficili.

- Masse popolari e contadini: la maggior parte della popolazione vive in condizioni di estrema povertà, soggetta a carestie, malattie ed elevata mortalità.

In questo contesto di forti disuguaglianze, si sviluppano tensioni sociali e rivolte, come la rivolta della Fronda in Francia (1648-1653) e le rivolte contadine in altri paesi europei.

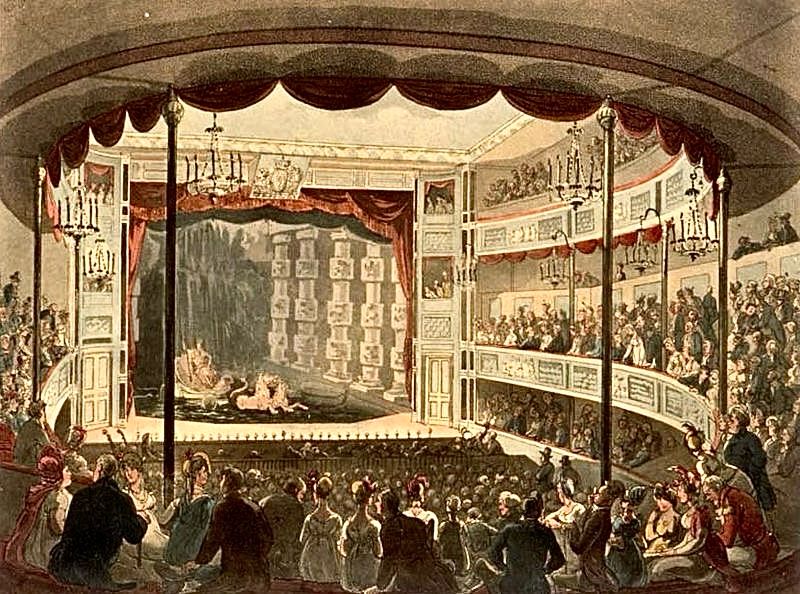

Seicento: Il secolo d'oro del Teatro

Il Seicento rappresenta un’epoca di straordinario fermento teatrale, grazie a un insieme di fattori culturali, sociali e politici. Il teatro diventa un mezzo di intrattenimento, ma anche uno strumento di propaganda ideologica e di riflessione sulla condizione umana.

Il Teatro come Rappresentazione della Vita

Uno dei concetti chiave del Seicento è la visione barocca della vita come una sorta di grande palcoscenico. Il Teatro Barocco è caratterizzato da meraviglia e spettacolarità. Si distingue per l’uso di effetti speciali, scenografie elaborate e intrecci ricchi di colpi di scena. Questo tema è fortemente influenzato dalla filosofia e dalla religione dell’epoca, che pongono l’accento sull’illusione, sull’inganno dei sensi e sulla fragilità dell’esistenza umana. Un esempio perfetto è il "Teatro del Mondo", concetto sviluppato da Calderón de la Barca nella sua opera La vida es sueño (1635), dove il protagonista, Sigismondo, scopre che la realtà potrebbe essere solo un sogno, riflettendo l’incertezza dell’epoca.

Il Teatro come Strumento di Propaganda

Nel Seicento, il teatro non è solo un’arte, ma anche un potente mezzo di controllo culturale e politico. La Chiesa Cattolica utilizza il teatro per promuovere i valori della Controriforma, opponendosi alle idee protestanti e cercando di rafforzare la fede attraverso rappresentazioni religiose. Le Corti europee finanziano spettacoli teatrali per celebrare il potere dei sovrani e legittimare il loro dominio. In Francia, ad esempio, Luigi XIV trasforma il teatro in uno strumento di glorificazione della monarchia assoluta.

La crisi gnoseologica

Fa percepire la vita terrena come parvenza effimera di una più vera realtà, quasi avesse la durata provvisoria di uno spettacolo.

Il metateatro

La tendenza di mescolare la vita e il teatro esprime nell'artificio del "teatro nel teatro". Un esempio canonico è l'Amleto di Shakespeare: il principe di Danimarca chiama una compagnia teatrale per rappresentare un'assassinio di un re, facendo rappresentare una scena simile a quella che lui suppone avvenuta nella realtà, per esaminare le reazione dell'usurpatore Claudio e della madre Gertrude.

I nuovi generi teatrali del Seicento

Il Seicento segna una svolta fondamentale per il teatro, con la nascita e lo sviluppo di due generi che avranno un impatto duraturo sulla scena europea: la Commedia dell’Arte e il Melodramma.

La Commedia dell’Arte: Il Teatro dell’Improvvisazione

La Commedia dell’Arte nasce in Italia nel XVI secolo e si distingue dagli altri generi teatrali per due elementi fondamentali:

- L’uso dell’improvvisazione: gli attori non seguivano un copione scritto, ma si basavano su un canovaccio, ovvero una traccia che indicava le scene principali della storia. Il resto veniva lasciato alla loro creatività.

- I personaggi fissi e le maschere: ogni attore interpretava sempre lo stesso ruolo, riconoscibile per il suo costume, accento e atteggiamenti tipici. I protagonisti della Commedia dell’Arte erano divisi in tre gruppi principali: i vecchi, il pantalone, il dottore, i servi, Arlecchino, Brighella, Pulcinella, gli innamorati.

Il Melodramma

Il melodramma nasce alla fine del Cinquecento come evoluzione del dramma pastorale, un genere teatrale che metteva in scena storie idealizzate ambientate in un mondo bucolico e armonioso, popolato da pastori, ninfe e creature mitologiche. Tuttavia, il melodramma si spinge oltre, integrando musica, poesia e spettacolo visivo in un’esperienza teatrale nuova e coinvolgente, che mira a suscitare forti emozioni nel pubblico. È proprio questa fusione tra lirismo poetico, intensità musicale e ricchezza scenografica a conferire al melodramma un fascino unico, destinato a riscuotere grande successo in tutta

Europa, soprattutto durante il Seicento e il Settecento.

Il melodramma diventa una forma d’arte complessa, che richiede la collaborazione di poeti (per il libretto), compositori (per la musica) e scenografi. Uno dei primi e più grandi maestri del genere è Claudio Monteverdi, compositore italiano considerato uno dei padri dell’opera moderna. Con opere come Orfeo (1607), egli stabilisce i canoni del melodramma barocco, dando enorme rilevanza all’espressività musicale e alla narrazione emotiva.

I principali esponenti del teatro del Seicento sono stati:

- Carlo Goldoni, Giovanni Battista Andreini e Claudio Monteverdi (in Italia);

- Pierre Corneille, la cui opera più importante è il Cid, Jean Racine e Molière, noto invece per diverse opere tra cui Il Malato Immaginario, Tartufo e Borghese Gentiluomo (in Francia);

- Lope de Vega e Pedro Calderòn de la Barca, noto per La vita è sogno e Il grande teatro del mondo (in Spagna);

- William Shakespeare (in Inghilterra).